春は、生活が大きく変わる季節です。進学や就職、引っ越しなど、環境の変化に気持ちが追いつかず、朝がちょっとバタバタしがちになる時期でもあります。いつもより早く起きなきゃいけないのに、眠気が勝って二度寝してしまったり、時間がなくて朝ごはんを抜いたり…。そんな“朝のゆらぎ”を感じるのは、決して自分だけではないようです。

2025年4月1日、都内で行われたカルビー株式会社の入社式。その場では、約110人の新入社員が新たな一歩を踏み出す晴れ舞台であると同時に、もうひとつ大きな発表がありました。それが、1万人以上の声を集めた調査をもとにまとめられた『朝食白書』の発表と、カルビーの人気シリアル「フルグラ®」の新しいブランドスローガン「朝ごはん たべた?」のお披露目です。

朝食をとる人ほど幸福度が高い、けれど実際には忙しさや生活リズムの乱れから“朝食キャンセル”が増えている——そんな現代の朝のリアルを伝えるこの白書は、暮らしをちょっと立て直すヒントになるかもしれません。新生活が始まる今こそ、「朝をどう過ごすか」に少し目を向けてみたくなる内容です。

“朝ごはん、抜いてない?”1万人調査で見えた生活のリアル

カルビーが今回発表した『朝食白書』には、全国の15歳から89歳までの男女10,304人が回答した、朝食に関する悩みや意識、実際の行動が反映されています。調査結果からは、今の日本社会における「朝の課題」が、想像以上に深刻であることが浮き彫りになりました。

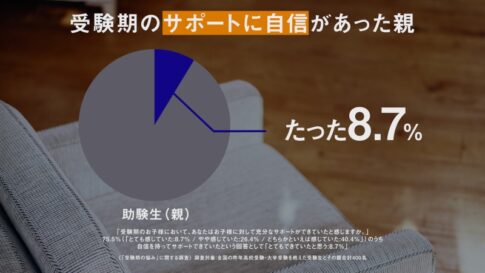

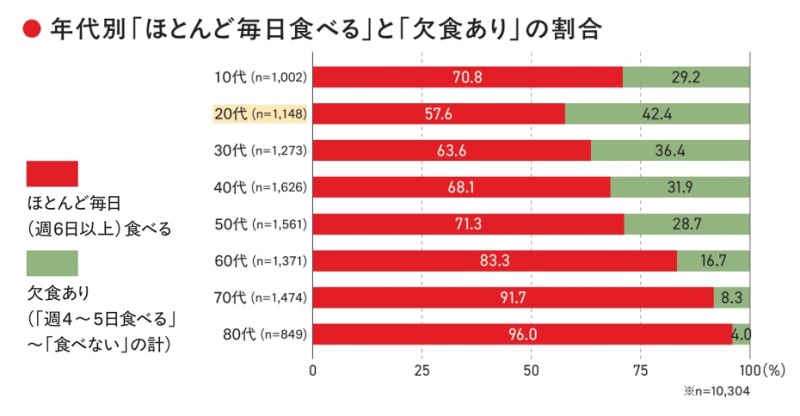

中でも注目すべきは、若年層と一人暮らし世帯の「朝食キャンセル率」の高さです。特に20代では、朝ごはんを毎日食べる人の割合が他の世代より10ポイント以上も低く、欠食率が最も高いという結果に。さらに、独身で一人暮らしの現役世代や、学生の一人暮らし層においても、朝食を抜く傾向が強く見られました。

これらの結果は、多忙な朝の現実や、自分一人のためにわざわざ食事を用意することへのハードルの高さを物語っているように感じられます。また、「朝ごはんの重要性は分かっているけど、現実はなかなか難しい」という声が、多くの人の中にあることも想像できます。

『朝食白書』では、こうした状況を“令和の朝食実態 10のイシュー”としてまとめており、読者が自身と近い世代やライフスタイルのデータを通じて、自分の朝を見つめ直すきっかけになるよう工夫されています。現代の朝は、ただの「食事の時間」ではなく、心や身体、そして暮らしの質そのものに影響する“ライフスタイルの鏡”なのかもしれません。

生活を立て直すヒントは“朝”にある?カルビーが伝えたかったこと

『朝食白書』の発表にあたって、カルビーは「朝食欠食をなくしたい」という思いを明確に掲げています。背景には、人生100年時代において、健康で豊かな日々を送るには“朝のスタート”が鍵になるという考えがあります。朝ごはんは、ただの栄養補給だけではなく、その日一日の集中力や気分、さらにはストレスの軽減にも関わるもの。そうしたメリットが数多くの研究で報告されているにもかかわらず、現実には多くの人が朝食を抜いているというギャップに注目しています。

カルビーは、シリアルブランド「フルグラ®」を通じて、「おいしい・簡単・栄養」の3拍子がそろった朝食の選択肢を提案してきましたが、今回の白書では、それ以上に「朝食文化そのものを見直すきっかけ」を作ろうとしているようにも感じられます。

入社式に飛び出した「朝ごはん たべた?」の一言

朝食の価値を見直そうというカルビーの姿勢は、調査だけでなく、その発信の仕方にも表れています。

2025年4月1日、カルビーの入社式が都内で行われ、新入社員約110名が参加しました。この日はただの入社式ではなく、『朝食白書』の記者発表も兼ねた特別な場に。会場には「フルグラ®」のキャラクター「グーグーとラララ」や、「Jagabee」「かっぱえびせん」のキャラクターたちも登場し、新社会人たちを祝福しました。

サプライズとして発表されたのが、キャラクターの「グーグーとラララ」への“CBO(Chief Breakfast Officer)就任”という演出。これはエイプリルフール企画として笑いを誘うものでしたが、同時に「朝ごはん たべた?」という新たなブランドスローガンの発表にもつながっており、場の雰囲気は一気に和やかに。ユーモアを交えながらも、「朝食の大切さ」を伝える印象的な場面となりました。

朝をもっとやさしくするために

新たに発表された「朝ごはん たべた?」というスローガンには、朝食を促す以上の意味が込められています。カルビーによると、この言葉は単なるキャッチコピーではなく、アジアの一部の国々で交わされる「ごはん たべた?」という日常のあいさつに着想を得たもの。たとえば韓国や台湾では、この言葉が「元気?」や「調子どう?」という意味で使われるように、相手を気づかう優しいコミュニケーションの一つとして根づいています。

カルビーは、この文化的な背景にならい、「朝ごはん たべた?」という言葉を通して、誰かの心や体調にやさしく寄り添うきっかけになればと願っているそうです。朝食をとることが、自分を整える時間であり、大切な人を思いやる行動にもつながる——そんなメッセージが、静かに伝わってくるスローガンです。

「朝ごはん たべた?」という問いかけから始まること

新生活が始まるとき、私たちはどうしても「がんばらなきゃ」と前のめりになります。でも、そんなときこそ大切なのは、自分のペースを整えること。そしてその一歩目が、朝ごはんかもしれません。食べることは、元気の源であるだけでなく、自分をいたわる小さな習慣でもあります。

「朝ごはん たべた?」という言葉は、どこかほっとする響きを持っています。自分自身にも、大切な誰かにも、そっと問いかけるようなそのひと言が、少しでも心をあたためてくれるなら、それだけでも朝の意味は変わってくるはずです。

今日の朝、自分に問いかけてみてください。「朝ごはん、たべた?」