4月12日~13日の2日間、東京・品川区の潮風公園で、ミャンマーの正月を祝う伝統行事「水かけ祭り(ティンジャン)」が開催されました。3月に発生した地震の影響を受け、例年とは異なり会場では静かな祈りが捧げられ、被災地に思いを寄せる人々の姿がありました。

地震の影響でパフォーマンス中止のイベント

水かけ祭りとはミャンマーで昔から続く新年の行事でもともと仏教のお祭りです。毎年4月13日~16日に行われ、祭りに参加する人は大量の水をかけられ、全身びしょ濡れになります。「旧年の穢れを水で洗い流して新しい年を迎える」という意味があります。タイやラオス、カンボジアなどアジア各国でそれぞれ行われていますが、ミャンマーの祭りは特に有名で2024年、ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されました。

しかし、今年の水かけ祭りは3月28日にミャンマー中部で発生した大地震の影響を大きく受ける形となります。多数の死傷者を出したこの災害を受け、例年のような歌や踊りのパフォーマンスはすべて中止されました。

「何日も前から練習して準備していたので本当に残念です。でも、今回はやむを得ません」ダンサーとしてパフォーマンス予定だった女性はそう話し、イベントの中止に対する無念さをにじませました。

地震の被害は広範囲に及び、マンダレー、サガイン、パゴー各管区、シャン州などで今も深刻な被害が出ています。死者はすでに4,000人を超え、負傷者は7,000人以上に上っているといいます。祭りが開催された12日も、日本人の犠牲者が出たという報があり、会場にいた人たちは悲しみに包まれました。

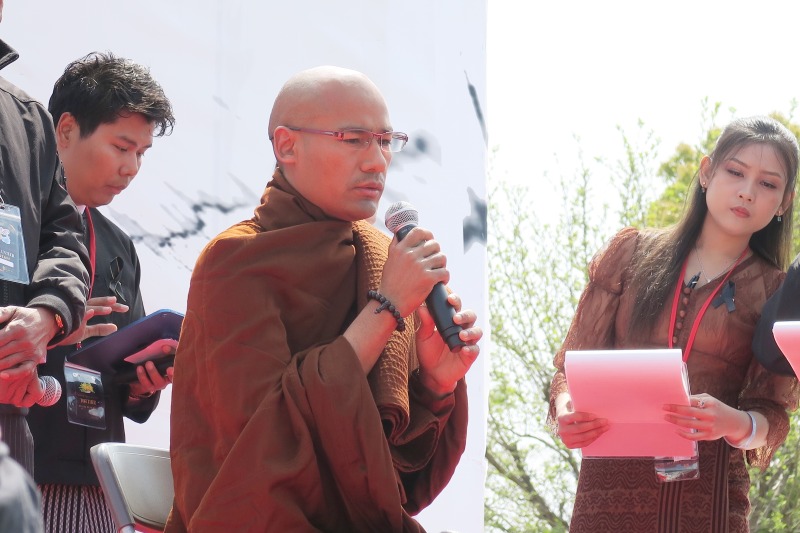

イベント会場では、地震が発生した時刻に合わせて、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教、イスラム教、それぞれの形式で追悼の儀式が行われました。訪れた100人以上が、宗教の垣根を越えて静かに祈りを捧げます。

イベントを運営する委員のひとりスェイセツエイさんは「ミャンマーではクーデター以降、混乱が続いています。国内避難民が450万人を超えるとも言われるなか、今回の地震でさらに困難な状況に直面しています」と現地の窮状を語りました。

さらに21年に発生したクーデターの影響で国内が混乱していることにも触れ、「軍が直接支配していない地域には、国際機関の支援すら届かないのが現状です。私たちは、本当に困っている人々に確実に支援が届く方法を模索しています」とも強調しました。

会場には、ミャンマー国内の人々へ思いを届ける「メッセージボード」も設置され、来場者は祈りや励ましの言葉を綴っていました。また、犠牲者への献花も行われ、訪れた人々は深い哀悼の意を表しました。

また会場では募金の呼びかけが行われ、ミャンマー人だけではなく日本人も募金を行う姿が多く見られました。

「いつもここのイベントに参加していますが、今回は募金をするために参加しました。ミャンマーは大好きな国なので早く復興してほしい」

募金をした男性はそう語りました。

被災地・マンダレーの家族を想って

マンダレー出身で家族が被災したミャンマー人男性に話を伺いました。

「実家は3階建てだったんですが、上の階が崩れてしまったそうです。2階や1階も壁にひびが入って、水も電気などは完全に止まったと聞いています。今はなんとか電気が復旧しているようですが、1日に1時間しか使えないような状況です」

彼の家族は、建物がさらに崩れる恐れがあるため、現在は近所の家に身を寄せて避難生活を送っているといいます。

現地では現在も、安全な飲料水や十分な食糧が不足しており、住居も確保できない状態が続いています。

「今はとても新年のお祭りを楽しむような状況ではありません。本当に心配しています」

賑わいと支援が交差する会場 人気ミャンマードリンク・ファルーダ

苦しい状況の中でも、会場には30以上のブースが並び、本場のミャンマー文化や料理を求めて多くの人が訪れました。

店舗のスタッフたちは活気にあふれ、「収益はすべて地震被災者の支援に充てます。私たちはいつも故郷を思っています」と笑顔で来場者を迎えました。

ミャンマーの伝統的化粧「タナカ」体験、おでんや焼きそば、お菓子などミャンマー伝統の料理が並ぶブースには、子どもから大人までが集い、温かい雰囲気の中で食事や会話を楽しんでいました。

そのなかで、特に人気があった「ファルーダ」という飲み物をご紹介します。これはヤンゴンを中心に人気があるドリンクです。色とりどりのゼリーを入れたグラスにピンク色のクリームを注ぎ、仕上げに細かく刻んだケーキを乗せた、とても甘い飲み物です。

見た目の華やかさが特徴的で、今回のイベントブースでも若い女性がこぞって行列を作っていました。

海浜のため終始強風が吹いていましたが、ごみが散乱することもなく、終始和やかで会場内で騒ぐ人もいない。整然とした会場運営も印象的でした。

日本の水かけ祭り 今後の日本とミャンマーの交流のきっかけに

今回の水かけ祭りは、実は日本でも30年以上続く伝統的なイベントです。毎年会場を変えて実施しているが「水かけ」は日本国内では実施されていません。日本の風土に配慮してのことだとは思いますが、事前に水をかぶる準備をしていた筆者にしてみたら、少し驚かされる事実でした。

「日本ではやはり本格的なものは難しいでしょうね(笑)。濡れた髪や衣服で帰りの公共機関で迷惑をかけるかもしれないですし……。やはり本格的な『水かけ祭り』は平和になったミャンマーに来て体験してほしい。皆びしょびしょに濡れて、本当に楽しいですよ」

スタッフの男性はそう笑顔で話しました。

祭りは、単なる娯楽イベントではなく、今なお困難な状況にあるミャンマーへの支援の場としても意義深いものでした。会場に集まった人々の表情には、ミャンマー人たちが立ち向かう困難への強さがにじんでいました。